Мария Юровицкая приняла участие в конференции "Индоевропейское языкознание и классическая филология - XXIX" (Чтения памяти профессора И. М. Тронского)

С 16 по 18 июня 2025 г. в Институте лингвистических исследований РАН (Санкт-Петербург) состоялась международная конференция «ИНДОЕВРОПЕЙСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ И КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ - XXIX (Чтения памяти профессора И. М. Тронского)». Старший преподаватель ИКВИА Мария Юровицкая выступила с докладом "Параллели между Септуагинтой и Таргумами: на примере перевода מַשְׁבֵּר в Иса 37:3 и 4 Цар 19:3".

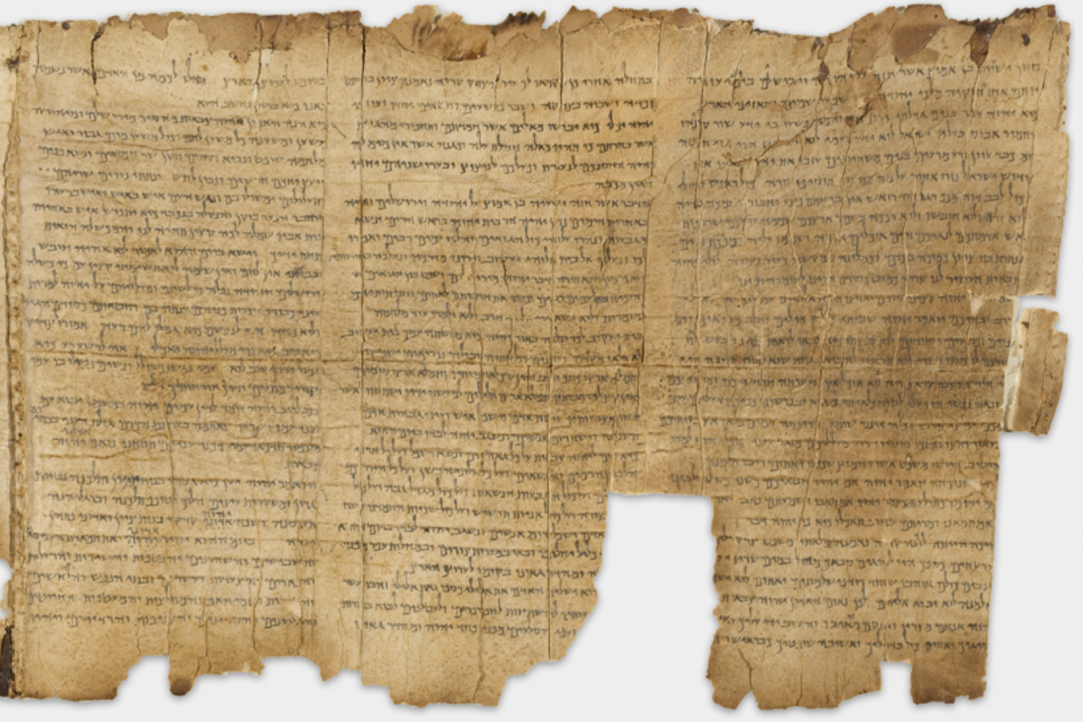

Септуагинта — группа древнегреческих переводов Ветхого Завета, созданных в III–I вв. до н. э. Хотя нам мало известно о культурном бэкграунде переводчиков и целях и аудитории перевода, большинство ученых согласны, что перевод был сделан в среде евреев Египта, которые были двуязычными — говорили как на греческом, так и на арамейском языках. В Септуагинте заметно влияние арамейского языка как на уровне передачи отдельных выражений, так и на уровне экзегетики и техники перевода.

Наиболее дискуссионный и наименее исследованный аспект этой проблематики — это параллели между Септуагинтой и Таргумами, арамейскими переводами еврейской Библии[3]. Несмотря на то, что Таргумы датируются значительно более поздним периодом, не ранее III века н. э., между переводами существует определенная связь, которую вряд ли можно объяснить типологическим сходством. Существует три гипотезы происхождения параллелей между греческими и арамейскими переводами:

1) хотя Таргумы обычно датируются не ранее III века н.э., в их основу могли лечь «прототаргумы» — не дошедшие до нас ранние переводы на арамейский язык (Frankel 1851; Delekat 1958);

2) Септуагинта не была полностью отвергнута евреями II–V вв. н. э., отдельные арамеоязычные общины продолжали ей пользоваться. Следовательно, в некоторых случаях можно предполагать непосредственное влияние Септуагинты на Таргумы (Aitken 2009; Joosten 2019);

3) существовала традиция чтения и интерпретации библейского текста, нашедшая отражение в разных, не связанных друг с другом напрямую, переводах, а также в комментариях и пересказах. В частности, она выражалась в существовании традиционных переводов отдельных слов и выражений (Joosten 2014; Loiseau 2016; Hayward 2019).

Мой доклад является иллюстрацией к третьей гипотезе. Я анализирую, как древние версии трактовали слово מַשְׁבֵּר, и показываю, что общая экзегеза, отраженная в Благодарственных гимнах Кумрана (Ходайот), Септуагинте, Пешитте и Таргумах, вероятно, была основана на общем понимании этого термина, возникшем при комментировании Пс 18.